こんばんは、Marloweです。

久しぶりに映画を観まして。とにかく良かったもんですから、感想を書いてみます。

映画の感想をメインに投稿するのは初めてかもしれないですね。

ということで、大いにネタバレを含みますので、公式サイトなどを見て、そして下の予告を観て少しでも「観ようかな」と思っている人は、ご自身で観てから読んでくださいね。

© 2018 Minding the Gap LLC. All Rights Reserved.

ドキュメンタリーって力強いです

Marloweは日本のテレビドラマとか、邦画が苦手です。

好きな人をどうこう言うつもりは毛頭ないんです。そしてもちろん、傑作もあるんだろうけど、苦手です。

いや、苦手を通り越して嫌いです。何が嫌いって、リアリティが感じられないところです。Marloweの感性に問題があったり、そもそも食わず嫌い過ぎて全く観ていないから、実際のところはリアルなコンテンツもあるのかもしれないけど、日本のテレビ、映画業界は食うのに必死だから、どうしても視聴者を育てるという方向ではなくて、視聴者に寄り添う(そして視聴者のレベルも下がる)という悪循環に陥ってる気がします。まぁコンテンツ産業全般に言えることかもしれませんがね。

でも、例えばドキュメンタリーなどは、和製でも好きなものは好きです。なんせ、ノンフィクション(リアル)ですからね。ときに多少の演出はあれど、概ね好きです。

下手な演技も観なくて済むし、いまいちなセリフ、言い回しに辟易することもない。筋書きが面白くなくたって、真実であることそのものに価値が感じられます。人によって、ドキュメンタリーはぼーっと観てたら何も入ってこないかもしれないけど、もし観る力、感じ取る力さえあれば、それは一種の疑似体験になります。僅かなお金と時間で、凝縮された体験をまるっと得ることさえできる──ドキュメンタリーは、とても贅沢なコンテンツだと思うわけです。

いつの時代も(平和で裕福な時代は特にそうですが)真実に目を向けたくない、自分と関係ない世界には目もくれない、という人が大勢を占めるのが一般的です。ドキュメンタリーは、そのようなメジャー(多数派)ではないマイナー(少数派)な世界に照準を合わせて、真実をできる限りそのまま伝えようと訴えかけてきます(少なくともMarloweは訴えかけられてるように感じます。感じ取る力に恵まれてるのかもしれません)。

そういう意味で、ドキュメンタリーは力強いです。大好きです。

共通項はスケボー(だけ、ではないけど)

左から黒人のキアー、アジア系のビン、白人のザック。この3人が主要な登場人物です。

※真ん中のビンが監督で、主にカメラを回しています。

この外見の異なる3人に共通するのが、スケボー少年であるということです。

Marloweも小学生のときスケボーに乗ってましたが、この映画に出てくる少年たちは皆べらぼうに上手く滑ります。

街のあらゆるところを縦横無尽に滑りまくります。

その様子は自由や青春を謳歌しているようにさえ見えます。

明け方なのか、日中なのかよくわかりませんが、車道を走っています。

右側通行なので、おそらく逆走です。

少しくらいの段差(ギャップ)はいとも簡単に乗り越えていきます。

ちょうどいい段差(ギャップ)ではトリックさえします。

映画冒頭の滑るシーンは「これのどこが行き止まりの世界なんだよ?」という感じ。

でも、彼らにはもう一つの共通項があります。

それがDVです。

格差はそれぞれにおいて連鎖する

裕福な家には不動産があったり、しっかりとした量で投資を行えるほどの資金があります。

これはさらなる富を生みます。

一方、貧困な家庭は教育に注げるお金がありません。

学がない親は単純労働、低賃金労働、非正規での労働により疲弊し、酒やドラッグに溺れ、時として配偶者や子に暴力を振るいます。

これはさらなる貧困を生みます。

あえて書くまでもなく一般常識的な連鎖ですが、この映画の舞台となるイリノイ州ロックフォードは後者の連鎖が蔓延する地域です。

かつて製造業、重工業などで繁栄を極めた五大湖周辺地域に位置していますが、いまはグローバル化によってこれらの産業が中国などへ出ていってしまい、豊かさを完全に失っています。

彼らが颯爽と滑る街は、すでに終わった街なのです。

邦題の『行き止まりの世界に生まれて』というのは、物質的かつ精神的に貧しい連鎖によって、街から出ることすらできない世界に生まれた彼らのことを表しています。

これらはロックフォードに実際に掲げられていた看板です。政府やNPO系の広告とのことですが、日本では見ないですよね、こんなに大きな啓発看板は。

“You don’t have to be perfect to be a perfect parent.”

完璧な親であるために、あなたが完璧である必要はない。

“Dad is the one that picks you up when you fall.”

父親はあなたがどん底にいるときに救ってくれるただ1人の人間です。

“It’s 3pm. Where are your kids?”

放課後、あなたの子供はどこにいますか?

やがて見えてくる主題

彼らに共通して言えるのは、スケボーだけではありません。彼ら皆が親から暴力を受けていたということです。このドキュメンタリーを撮り始めたビンいわく、初めからこの主題があったわけではないということですが、3人とも親から離れてもなお、過去の痛みにより支配され続けているようです。

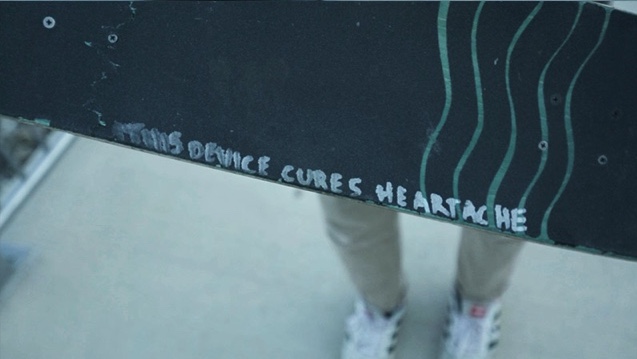

“THIS DEVICE CURES HEARTACHE(このデバイスは、心の痛みを癒やしてくれる。)”

黒人であるキアーのボードの裏に書かれた言葉ですが、キアーだけでなくビンやザックにとっても、スケボーで滑ることや、スケボーに逃げてきた様々な境遇の人々との繋がり自体が、心の痛みを癒やしてくれていたということが、段々わかってきます。

予告にもあるとおり、上手くいかなかったとき(段差につまずいたとき)はボードをバキバキに折ってしまったりもしますが、それでも彼らは滑り続けます。だって、それ以外に彼らの心を保ってくれる何かがないわけですから。

スケボーって、乗ったことのある人はよく分かるんですが、本当に集中していないとすぐに転けます。そして転けたら当然痛いです。

でも、それがゆえに、とても集中します。

滑っているときは何も考え事をせず、ただただ地面とボードと身体に神経を研ぎ澄ませます。

このシンプルかつ崇高な精神性こそが、行き止まりの世界を生きる彼らが何とか生き延びるためのセラピー(治癒)になっているんだと、観ている人は徐々に気付かされていくことでしょう。

中毒性すらありそうです。Marloweも滑りたくなってきましたから。

何度もつまずき転んでも、いつかは段差(ギャップ)を乗り越えられるようになる、という感覚は希望にさえ見えてきます。痛みと向き合い、飛べると信じてトライし続ける──まさに希望です。

Minding the gap.

ギャップに気をつけろ、段差に気をつけろ、というのは、スケボーにとどまらず、生きる世界において直面する様々な問題そのものへのメッセージなのです。

この映画のすばらしいところ

優れたドキュメンタリーは星の数ほどありますが、この映画の優れている点は以下に尽きると思います。

それは

「撮っている側(ビン)さえ癒やされ、昇華していること」

です。

ついつい観る人が救われるためにあるコンテンツですが、この映画の素晴らしさは、登場人物であるキアーやザックが癒やされて行き止まりの世界から徐々に抜け出しつつあり、それを観ている我々がカタルシス(浄化)を感じることのみに留まらず、製作者であるビンさえもが自らの過去の傷と向き合い、その段差を乗り越えていくところ、浄化されていくところにあると思います。

これが至高のカタルシスですよ。表現することの最大の悦びですよ。

学生映画を撮っていたMarloweがノスタルジーも含め、すっごくしみじみ感じ入るところです。

もちろん、ここには事前の筋書きなんか存在しなくて、ただただ結果的に存在した映画の結末、ありのままの真実が、カメラを通じて見えてきた、前向きな未来として結実した、ということです。小手先で得られた結末、意図的に描かれた演出ではないんです。まごうことなき真の浄化、成長の軌跡です。キアーとザックはそのまま救われた、脱出できたかもしれませんが、ビン(監督)自身はこのドキュメンタリーを撮ることがなければ、段差を乗り越えられなかったかもしれないのです。撮ること、作ることによってビン自身が成長できた、これが最高のカタルシスなんです。あー、最高ですーーー。

──これってね、何かをつくるときの究極の目的なんですよね。

クリエイティブなことって全て、消費する人のためだけでなく、むしろ自分自身のためにやっている節が大きいのです。※自分自身のためにやってないモノづくりって、何だか味気ないのです、迎合し過ぎていて、観ている人のレベルも下げちゃうから……冒頭のとおりね。

Marloweは久々に映画を観て衝撃を受けました。

ここまでの奇跡的なメッセージを乗せることができる同世代がいるなんて、と。ビンは1歳だけ年上です。天才かよ。

そして同時に、Marloweもスケボーまたやりたいな、と思ってしまいました。

滑ることによって自分と向き合い、そして転ぶことによって痛みと向き合い、あらゆる雑念や嫌なことを忘れ、ただただ自分自身の内面に心を集中させようと思った次第です。

集中力って、段々失われていくものですからね。ああ怖い怖い。

(おまけ)サントラもいい!

スケボー映画と聞くと、音楽はヒップホップみたいな、なんとなくアガってく感じが多くなりがちだと思いますが、この映画の音楽はずっとしっとり目です。

ゆったりと、のっぺりと、平板的で、それでいて時間は止まることなく流れていくという普遍的な雰囲気が表現されている、とても秀逸なサントラでした。Apple Musicで聴けたからしばらくヘビロテ決定です。

痛みがなきゃ強くなれない

なんにせよフィジカルな痛みというのは成長と切っても切り離せないものなんだなぁと、生きる上での基礎中の基礎を、他人の現実の観察(ドキュメンタリー)を通じてまざまざと感じたMarloweでした。

いやーー、傑作ですよ、大傑作。

今年はそんなに映画を観ていないのですが、現時点で暫定ぶっちぎりの首位です。

バラク・オバマ前米国大統領も2018年のベスト映画に挙げているとのことです。さすがオバマ。

書斎にいるときは常に流してたいほど、愛おしいリアルで溢れていました。余韻がすごい。

Marloweはよく、地球の裏側にいる人々を想像して自らの境遇の恵まれ度と、それに反する社会への不貢献度を痛いほど感じるのが個人的な密かなルーティンになってるわけですが、そんなMarloweに対してこの映画はしっかりと力をくれました。ガツンと殴られた気分です。

Amazonで4千円くらいですが、たった1度の鑑賞で元がとれた、いやお釣りさえ貰った気がします。

繰り返しになりますが、大傑作ですよ、大傑作。

皆さんもぜひ!

ということで、また次回お会いしましょう。